Во время войны в Домодедове работали 11 военных госпиталей

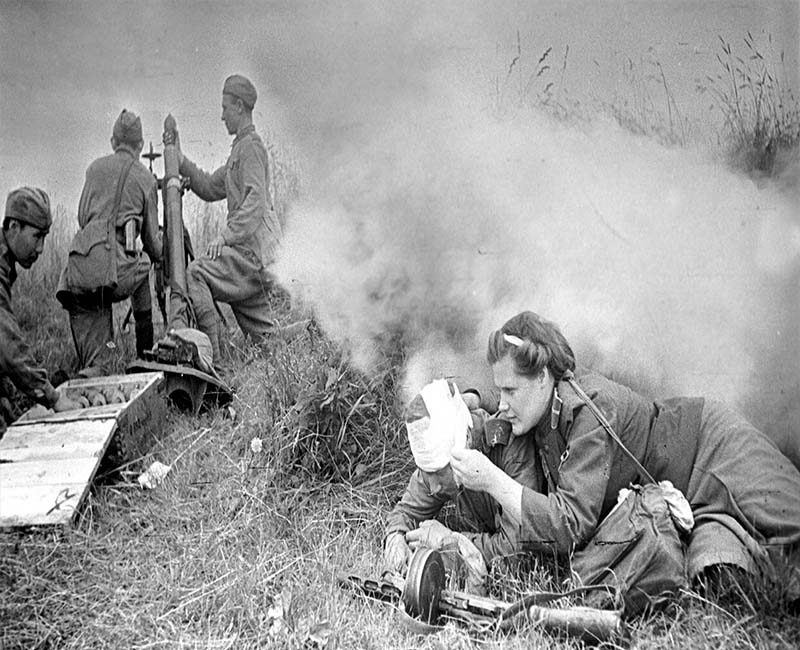

Девушка с тканевой сумкой с красным крестом на полях сражений Великой Отечественной войны была маяком надежды на спасение… В снаряжении хрупких санитарок были стерильные бинты, ампулы с йодом, нашатырём, жгуты. И несмотря на такой скромный набор, они делали невозможное: вырывали из лап смерти миллионы солдат и вносили свой неоценимый вклад в Великую Победу.

Всегда на передовой

Сегодня в рубрике «Автографы Победы» мы расскажем о медработниках, которые на полях сражений Великой Отечественной войны оказывали помощь раненым бойцам Красной армии.

Совсем юные девчонки, в жизнь которых ворвалась война, каждый день проявляли беспримерную стойкость духа, силу воли и осознанно подвергали свою жизнь огромному риску.

Только вдумайтесь, смертность медработников была на втором месте после бойцов стрелковых подразделений. Так, в 1941 году средняя продолжительность жизни санитаров на передовой составляла 40 секунд…

Укрыться от артобстрелов они не могли: оставить раненого на поле боя не имели права. В августе 1941 года был издан приказ наркома обороны СССР № 281 «О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу», в котором значилось: «…Раненых на поле боя не оставлять!» А ещё спасение бойцов Красной армии приравнивалось к боевому подвигу, и медработникам полагались следующие награды: за вынос 15 раненых – медаль, за 25 – орден Красной Звезды, за 80 – орден Ленина, за 100 присваивалось звание Героя Советского Союза. Медицинский персонал всегда был на передовой и проявлял мужество и бесстрашие.

На войне девчонок нет

Для медработников каждый боец, возвращённый в строй, – это была маленькая победа. Ведь часто раненые умирали не столько от ран, сколько от кровопотери. Санитарки ползком пробирались от одного раненого к другому, при этом их форма была практически полностью пропитана кровью бойцов. Каждый день девчонки проявляли исключительный героизм: на плащ-палатках, а чаще на своих плечах спасали полуживых героев. Причём раненых выносили с их личным оружием, чтобы оно не досталось врагу.

Вот как вспоминала тот ужас старшина, санинструктор стрелковой роты Софья Адамовна Кунцевич: «Помню, не хватает бинтов… Такие страшные пулевые ранения! С себя всё нижнее разорвала и ребятам говорю: «Давайте снимайте кальсоны, нижние рубашки, у меня люди погибают». Они снимали, рвали на куски, чтобы остановить кровопотерю и спасти молодых ребят любой ценой…»

В своих воспоминаниях Софья Адамовна также написала: «На войне кто о чём мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до Берлина, а я одного хотела – дожить бы до дня рождения, чтобы встретить своё восемнадцатилетие. Почему-то мне было страшно умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати. Ходила в брюках, в пилотке, оборванная, потому что на поле боя всегда ползёшь на коленках, да ещё под тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти…»

Она дошла до Берлина и расписалась на Рейхстаге: «Я, Софья Кунцевич, пришла сюда, чтобы убить войну». (Информация из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».)

Спасение каждого бойца – это, бесспорно, подвиг. А ещё девчонкам с сумкой с красным крестом нельзя было сдаваться, плакать, ведь для сотни тысяч раненых солдат они были «сестричками», «дочками» и настоящими ангелами, дарующими шанс на жизнь.

Госпитали в Домодедове

Отметим, с самых первых дней Великой Отечественной войны на борьбу с врагом были мобилизованы все ресурсы. Нужно было в кратчайшие сроки пополнить ряды медперсонала, наладить чёткую работу всех медицинских частей и учреждений. Приходилось в срочном порядке организовывать эвакуацию раненых и больных, разворачивать полевые госпитали.

С июля 1941 года в Домодедове и его окрестностях дислоцировались военные госпитали – эвакуационные, передвижные полевые, хирургические, инфекционные, реабилитационные. Врачей и медперсонала не хватало, поэтому ухаживать за ранеными помогали домодедовцы.

Мария Митрофановна Еремеева (Прокофьева) вспоминала: «В 1941 году окончила седьмой класс, и началась война. В это тяжелейшее время нужно было не только выжить, но и помочь выстоять всей стране. Пошла работать в пошивочную мастерскую, где трудилась по 12 часов. После шла с одноклассниками, родителями рыть траншеи. А ещё ходила с подругами в военный госпиталь, который располагался в школе № 1. Нам поручали стирать окровавленные бинты».

Местные жители приносили в госпитали продукты питания, которые изыскивали из своих скромных запасов, чтобы бойцы быстрее восстанавливали своё здоровье и возвращались в строй.

Передвижные госпитали постоянно меняли своё место расположения в зависимости от боевых задач и обстановки. Всего во время войны в домодедовских населённых пунктах размещались 11 военных госпиталей и реабилитационный центр для фронтовых лётчиков Красной армии:

– с 20 июля 1941 года в селе Домодедово – 2941-й эвакуационный госпиталь;

– с 20 сентября 1941-го в Константинове – 651-й передвижной хирургический полевой госпиталь, который с 24 ноября находился в селе Домодедово, с 14 по 26 декабря 1941 года – в Заборье, а потом дислоцировался в селе Ям;

– с 27 октября по 3 ноября 1941-го в Растунове находился 252-й клинический полевой госпиталь;

– с 22 ноября 1941-го в селе Лобаново работал 464-й передвижной хирургический полевой госпиталь, а с 30 ноября по 10 декабря он уже был в селе Домодедово;

– в ноябре 1941 года в селе Домодедово также располагался 1698-й травматический передвижной полевой госпиталь, а уже с 23 декабря 1941-го по 3 января 1942-го он находился в Константинове;

– с 19 ноября 1941 по 2 февраля 1942-го в Вострякове базировался 2265-й эвакуационный госпиталь;

– в ноябре 1941 года в Барыбине находился 2262-й эвакуационный госпиталь, а с декабря здесь были полевые госпитали – 18-й, 657-й, 698-й и 47-й;

– с 1 по 21 декабря 1941 года в Константинове базировались 112-й хирургический полевой госпиталь и 181-й передвижной полевой госпиталь.

Мужество и героизм сестричек…

В составе медперсонала были девушки из Домодедова. Так, Татьяна Залогина работала санитаркой, выхаживала тяжёлых инфекционных больных. Во время наступательных операций Красной армии работала медицинской сестрой в хирургическом госпитале. Татьяна Васильевна награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Александра Злобина служила санинструктором. 16 декабря 1942 года во время боя под огнём противника оказала помощь десяти раненым бойцам и командиру. На протяжении военного лихолетья, рискуя жизнью, выносила с полей сражения раненых, оказывала им первую помощь. Сама была тяжело ранена. Александра Николаевна получила 16 осколков в спину, семь в руку и контузию. День Победы встретила в госпитале в Бадене. Награждена орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

После войны Татьяна Залогина и Александра Злобина жили в Домодедове. Их имена увековечены в Книге Памяти «Домодедовцы в Великой Победе».

Редакция газеты «Призыв» благодарит полковника, ветерана военной службы, сотрудника домодедовского историко-художественного музея, автора книг по военно-исторической тематике Виктора Николаевича Ведешкина за предоставленный материал и консультацию во время подготовки материала.

На заметку:

Мы продолжаем рубрику «Автографы Победы». Напомним, в ней идёт речь о людях, которые во время военного лихолетья 1941–1945 годов отстаивали каждую пядь родной земли. Кто-то прошёл всю войну и в далёком 1945-м оставил надпись на стенах Рейхстага, а кто-то погиб в первые дни кровопролитной и безжалостной Великой Отечественной. Но от этого его вклад в Победу меньше не стал. Ведь в то время многие пропали без вести, геройски погибли, и это стало их личным автографом в истории той войны и вкладом в Великую, одну на всех, Победу.

Справка

Более 85 тысяч пропали без вести…

За годы Великой Отечественной войны 44 медицинских работника были удостоены звания Героя Советского Союза, 285 медиков награждены орденом Ленина, орденами и медалями – свыше 115 тысяч сотрудников системы военно-медицинской помощи Красной армии. Во время военного лихолетья погибли и пропали без вести более 85 тысяч медиков, среди них 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медицинских работников и более 70 тысяч санитарных инструкторов и санитаров.

Оставить комментарий